08/06/2012

actualidad : libro inedito en frances... pero ya en espanol

http://www.libros-literatura.com/inicio/memorias/268--en-mi-pais-desconocido

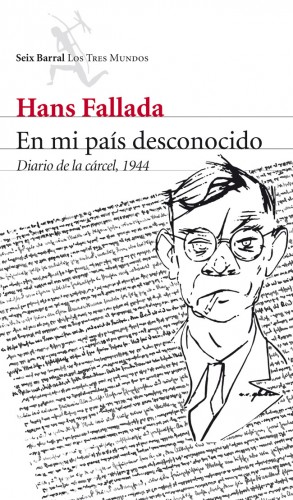

EN MI PAIS DESCONOCIDO

Escrito por isabel

Martes, 29 de Mayo de 2012 19:29

Diario de la cárcel, 1944

Hans Fallada, Seix Barral, mayo, 2012 (19,50€)

Traducción: Christian Martí-Menzel

El 4 de septiembre de 1944, en plena "decadencia" del nazismo en Alemania, Hans Fallada es encarcelado por tiempo indefinido en el Centro de Neustrelitz-Streliz, un psiquiátrico para criminales con enfermedades mentales. Está prácticamente acabado: es un alcohólico, un hombre incapaz de escribir y está acusado de intentar asesinar a su mujer Anna (Suse) Ditzen.

Pero solicita papel y lápiz, que sorprendentemente le conceden, y el 23 de ese mismo mes empieza a anotar sus recuerdos y reflexiones desde los inicios del nazismo hasta su reclusión. Comienza su relato cuando, cenando con su mujer y otro matrimonio, el edificio del Reichstag fue incendiado. Culpando Hitler a los comunistas, sugiriendo que el incendio era el comienzo de una revolución, y sembrando el pánico con el objetivo de obtener un mayor caudal electoral.

Fallada escribe sobre el mundo de los "soplones", del peligro que corre su creatividad literaria, del destino de muchos amigos y colegas, aparte de la novela autobiográfica El bebedor y varios relatos cortos.

Con el fin de ahorrar el escaso papel (184 hojas tamaño A-Dina) del que disponía y consciente del peligro que corre, camufla su escritura utilizando abreviaturas y sus anotaciones se convierten en una especie de «criptografía» que no pudo ser descifrada hasta después de su muerte. Finalmente, en un permiso de salida que le dan el 8 de octubre, consigue sacar el manuscrito en secreto de la cárcel. El 13 de diciembre de 1944 es puesto en libertad pero no remontaría mucho: está físicamente destruido y mentalmente agotado.

Lo más interesante para mí de En mi país desconocido, es la visión que, desde dentro que nos muestra la vida cotidiana de los que se quedaron en Alemania durante el Tercer Reich (1933-1945).

Fallada pertenece a ese pequeño grupo de artistas que durante los años de nazismo no abandonó su país en esos duros años a pesar de estar totalmente en contra de la política del Führer ya que consideraba que su deber era hacer todo lo posible para defender al pueblo alemán de la violencia del nacionalismo y racimos populistas. Para él, y otros como Ernst Jünger, pensaba que los que emigraban huían a un confortable exilio buscando una vida fácil. Cumplió con el término "emigración interna", acuñado en 1933 por Fran Tief, que tanta ira desataría en Thomas Mann.

Hans Fallada, pseudónimo de Rudolf Ditzen (Greifswald, 1893 – Berlín, 1947), ejerció entre 1915 y 1925 de tesorero, inspector y contable, y entre 1928 y 1931 de mecanógrafo y empleado en una editorial. Escribió su primera novela, El joven Goedescha, en 1920. Entre sus obras destacan ¿Y ahora qué? (1932), llevada al cine por Frank Borzage, Lobo entre lobos (1937) y Solo en Berlín (1947), que ha sido recuperada recientemente con gran éxito en todo el mundo. Su obra mereció los elogios de Thomas Mann, Hermann Hesse o Graham Greene.

La vida de Hans Fallada estuvo llena de episodios polémicos. Adicto al alcohol y las drogas, fue encarcelado por falsificación y entró en diversas ocasiones en instituciones psiquiátricas. Murió en 1947 víctima de una sobredosis de morfina.

Escribió sin partidismos, pero con sensibilidad, los acontecimientos de la historia: su protagonista es el hombre de la calle, en particular el desheredado y el desposeído de sus derechos. Fue el primogénito de un juez. Cuando adolescente, era tan tímido que no logró aprobar en los exámenes de aptitud; cambiados los estudios, pasó a un instituto agrario. Desempeñó diversas ocupaciones en calidad de perito agrícola y contable; fue también guardián nocturno, comerciante de cereales y agente de publicidad.

Tras la primera Guerra Mundial se estableció en Berlín y empezó a escribir; actuaba asimismo como traductor y periodista. En 1929 asistió como corresponsal de un periódico al famoso "proceso de los campesinos" de Neumünster; la información acerca de éste dio lugar a la novela Campesinos, pájaros gordos y bombas (Bauern, Bonzen und Bomben, 1930), que le valió gran notoriedad. Fama incluso internacional le procuró luego su novela más afortunada, Y ahora, ¿qué? (1932).

Tras el éxito financiero de sus libros, adquirió en Mecklemburgo una pequeña propiedad, que cultivó él mismo con su familia. Mientras tanto, escribió además unas doce novelas, ninguna de las cuales igualó el éxito anterior, y un tomo de recuerdos autobiográficos. El trastorno provocado por la derrota alemana de 1945 le llevó de nuevo a Berlín. Una grave enfermedad le indujo a buscar alivio en calmantes y somníferos, cuyo abuso le ocasionó la muerte. sus novelas, de un realismo fácil y con un lenguaje conscientemente descuidado, reproducen muy bien la vida alemana del período de entre guerras.

Fuentes

http://mhpbooks.com/hans-fallada-on-wnyc/

http://etpuisapres.hautetfort.com/archive/2011/01/22/hans-fallada-comprised-by-inner-immigration.html

http://mhpbooks.com/meeting-a-ghost-new-letters-by-hans-fallada-discovered/

http://www.scotsman.com/the-scotsman/books/book-reviews-a-small-circus-more-lives-than-one-1-2082605

Última actualización el Viernes, 01 de Junio de 2012 08:11

17:10 Publié dans Actualité, Bibliographie, Recensions, Textes de Hans Fallada | Lien permanent | Commentaires (0)