07/07/2012

Daumier, Fallada y los nazis

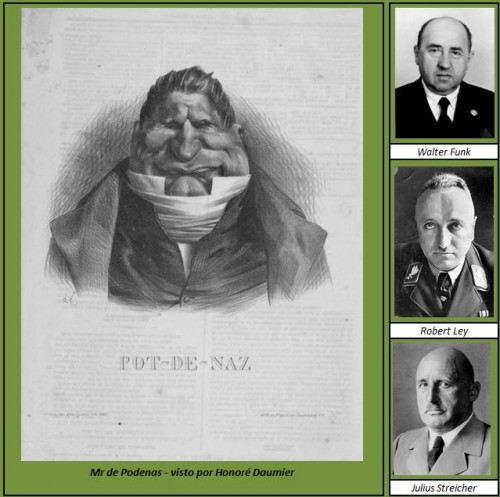

En los acontecimientos que Fallada escribio en la carcel donde le detenidos los nazis, el autor se acordaba de una lamina de Daumier...

“Existe un rostro tipicamente nazi. En una ocasión un amigo mío me regalo una pequeña lamina de Honoré Daumier, uno de sus retratos de parlamentarios astutos y brutales, como Daumier había dibujado a cientos. La lamina lleva la para mi indescifrable firma de « Pot-de-Naz », que yo he traducido sin mas como « jeta de nazi ». ¡Cuantos insultos no habré yo acumulado ya sobre esta lamina! Cuantas veces no habré mirado en las horas de la amargura este rostro gordo con su barbilla brutal y sus ojos de cerdo listo hundidos en esos michelines de grasa y me habré dicho: ése es el aspecto que tienen, unos mas que otros, los ilustres de la nación, los señores Ley, Funk y Streicher.”

Hans Fallada, En mi Pais Desconocido (entrada del 28.IX.1944)

12:07 Publié dans Eléments de biographie, Textes de Hans Fallada, Weimar 1918-1932 | Lien permanent | Commentaires (0)