03/03/2020

Le cauchemar (2020) - recension

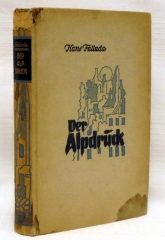

Recension : Hans Fallada, Le cauchemar (Der Alpdruck, 1946).

« Souvent l’un demandait : « Et si nous allions plutôt nous coucher ? »

Mais la plupart du temps personne ne répondait, et ils restaient assis, les yeux fixes, et ils avaient peur. Jusqu’à ce que le sommeil se jette sur Dr Doll, comme un brigand qui poserait sa grande main sur tout son visage pour l’étouffer. Ou bien c’était comme une épaisse toile d’araignée qui pénétrait dans sa gorge en même temps que l’air qu’il respirait, et qui s’emparait de sa conscience. Un cauchemar… »

Hans Fallada, Le cauchemar,

chapitre I (Trad. Laurence Courtois)

Commencé en février 1946, sous le titre de Fallada sucht einem Weg. (Fallada cherche un moyen), ce roman sera achevé le 11 août 1946 mais ne paraitra qu’en 1947, après la mort de l’auteur, à Berlin, chez Aufbau, sous le titre Le cauchemar (Der Alpdruck).

L’histoire contée dans ce roman est celle d’un couple balloté par les événements dans l’immédiate après-guerre, en Allemagne.

Mais disons d’emblée que l’intérêt principal de ce roman réside dans le fait que l’auteur mêle à la fiction de nombreux éléments autobiographiques et des réflexions personnelles. Il s’agit donc d’une description, à peine déguisée, de la vie peu ordinaire de Rudolf Ditzen en ces années troubles : ses angoisses, ses espoirs, ses interrogations, sa haine des Allemands [1] et son besoin de recommencer à écrire – en dépit des obstacles et de la fatalité qui semble peser sur lui – car, après tout, écrire est la seule chose qu’il sache faire pour gagner sa vie.

*

Le roman commence en avril 1945, quelques jours seulement avant l’effondrement final de l’Allemagne, dans « une petite ville »[2] où vit le couple Doll et avec l’arrivée des troupes soviétiques. Le Dr Doll est écrivain et vit avec Alma Doll, sa seconde épouse. [3].

Peu de temps après l’arrivée des troupes soviétiques, le Dr Doll est nommé maire de la « petite ville » et est chargé de prononcer un discours à la suite du commandant russe, pour le « Jour de la victoire ». Inquiet de ce qu’il aurait à dire, le nouveau maire se voit offrir par les Russes une copieuse ration de vodka, ce qui l’aide à oublier son trac et lui permet de prendre la parole devant la population rassemblée, improvisant son discours sur le thème de « l’époque qui venait de s’achever, ses profiteurs, ses coupables et ses complices. » (p. 79).

Cet épisode est inspiré d’un fait réel. Rudolf Ditzen fut en effet nommé maire de Feldberg, pour une période de dix-huit mois, dans l’attente d’élections. Il prononça un discours, le 8 mai 1945, dont il ne reste qu’une phrase, dans le journal de sa mère, Elisabeth Ditzen : « Les Russes viennent en amis » – affirmation pour le moins paradoxale quand on connaît les récits d’exactions en tous genres qui précédèrent l’arrivée de l’armée rouge !

Le balcon d'où Hans Fallada pronça son discours (Felberg)

Vue de Feldberg depuis le balcon

En tant que maire, le Dr Doll va travailler sans relâche, « avec un temps de travail quotidien de quatorze heures par jour en moyenne » racontera-t-il plus tard à l’éditeur Völger (p. 257). Ces nouvelles fonctions l’amènent à découvrir la mesquinerie, la lâcheté, la méchanceté de la population qui finalement ne change pas dans son attitude en dépit de la défaite et du changement politique. Sombre constat sur la nature humaine, celle du peuple allemand en particulier que Doll sait haï du reste du monde. Sentiment ambivalent car s’il partage cette haine pour les Allemands, il se sent lui-même haï par les autres nations en tant qu’Allemand. Ce trouble ne sera pas sans conséquence sur son moral et partant, sur sa santé physique et psychique.

Vers la fin de l’année 1946, le couple quitte la « petite ville » pour rejoindre Berlin où Alma est propriétaire d’un appartement. Mais vont-ils le retrouver entier alors que tant de quartiers ont été dévastés par les bombardements ? Oui, l’appartement est là, mais occupé par d’autres habitants, le service du logement l’ayant réquisitionné, par suite de leur trop longue absence. Il s’ensuit une série de péripéties et de manœuvres diverses pour y habiter de nouveau et trouver de quoi survivre. Tout ceci se déroule dans ce décor de Berlin qui n’est plus que ruine, à l’approche de l’hiver, et que manquent dramatiquement logements, nourriture, vêtements, etc. Toutefois, le couple agit de manière inconséquente : force de projets sont échafaudés, l’avenir semble leur sourire et sans plus réfléchir ils ne n’hésitent à dépenser leurs maigres économies pour l’achat de cigarettes américaines hors de prix au lieu de la nourriture indispensable.

En outre, Alma Doll souffre d’une vilaine blessure, qui s’aggrave faute de soin. Il faut trouver un médecin d’urgence et on en trouve un, « un étrange médecin », « spécialiste de la peau et des organes génitaux » (p. 132) Ce médecin soigne Alma puis demande à Doll de le raccompagner chez lui. En route, il explique que lui aussi est écrivain, peut-être pas aussi célèbre que Doll mais qui, il n’y a pas si longtemps, était très connu [4]. Arrivé devant chez lui, il lâche à Doll : « Vous le savez, bien sûr, que votre femme est une vraie toxicomane ? » – et là le roman bascule dans la description de la vie de ces deux toxicomanes, dépendant de la morphine et autres substances aidant à dormir, à oublier la douleur, à oublier tout simplement. Le couple, au lieu de s’occuper de récupérer son logement auprès des autorités, au lieu de se procurer des tickets d’alimentation va vivre plusieurs semaines à se droguer et à dormir, vendant le peu qui leur reste pour s’acheter de quoi se procurer leurs « petites piqûres ».

Vue de Berlin en 1945

Mais ceci fini mal et les deux époux se retrouvent contraint de se faire soigner, chacun dans hôpital différent. Doll s’arrangera pour s’en échapper rapidement et retrouver son appartement, a priori guéri de son addiction, tandis que sa femme, souffrant toujours de sa blessure y demeurera plus longtemps en attente de sa guérison. Mais une ambiguïté demeure : après tout, cette blessure n’est-elle pas seulement un prétexte pour recevoir son traitement qui la « soulage » tant ?

Puis Alma Doll change d’avis et décide, sans trop s’occuper de l’avis des médecins, de rejoindre son mari. À eux deux, ils reprennent les choses en main et s’en vont rencontrer alors l’ancien éditeur du Dr Doll, qui leur fera rencontrer un certain Granzow, admirateur des œuvres de Doll [5]. Cette entrevue se passe si bien qu’avec l’avance de fonds et sur les conseils de l’éditeur, ils déménagent et s’en vont habiter un quartier résidentiel, épargné par les destructions[6]. Là une nouvelle vie va pouvoir commencer.

Dans les derniers chapitres, Hans Fallada livre ses pensées en tant qu’écrivain, se considérant comme un « petit romancier » (p. 265), doutant de sa capacité à se remettre à écrire mais songeant également à une nouvelle façon d’écrire :

« Vous savez, (…), je me suis d’abord retrouvé par terre, dans la boue. Mais ensuite, lorsque j’ai un petit peu relevé la tête et que j’ai commencé à réfléchir à ce que je voulais faire après, il m’a semblé impossible, d’écrire des livres comme avant, comme s’il ne s’était rien passé, comme si tout un monde ne s’était pas effondré pour nous. Je me suis dit qu’il fallait maintenant écrire tout à fait autrement, qu’on ne pouvait pas faire comme si le Reich millénaire n’avait jamais existé et comme s’il suffisait de renouer avec ce que l’on écrivait avant 1933. Non, nous devons commencer quelque chose de nouveau, déjà en termes de contenu, mais aussi dans la forme… » (p. 258).

Et plus loin, cet aveu poignant :

« Il (Doll) a oublié qu’il y a qu’il y a eu la guerre, oublié la période douloureuse qui l’a précédée, qu’il est un homme brûlé et vidé à l’intérieur, sans substance… Que même le plus serviable des Granzow ne peut pas lui donner cette substance, qu’il doit la créer lui-même, qu’il doit retrouver une foi, pas seulement en lui-même, non, aussi et surtout dans ses semblables allemands, dans le monde entier, retrouver le sens du travail et de l’endurance, une confiance solide en un avenir fructueux pour l’homme – et qu’il ne possède rien de tout cela en lui. » (p. 268)

Pourtant Granzow (Becher) continue de croire en Doll (Fallada) et lui déclare :

« Tu vas voir, un jour tu finiras par écrire ce livre que tout le monde attend ! C’est sûr, c’est certain, et tu feras ça de façon grandiose. » (p. 295).

Il est difficile de ne pas penser à Seul dans Berlin, écrit en quelques semaines et qui connaîtra le succès que l’on connaît, non seulement à sa sortie, en 1947, mais aussi durant la deuxième décennie du xxie siècle, lorsqu’il sera traduit en plusieurs langues à travers le monde.

Il y aurait encore beaucoup d’autre chose à raconter sur Le cauchemar, roman qui éclaire d’une lumière crue les dernières années de Rudolf Ditzen, sa longue déchéance qui le mènera souvent de sanatorium en hôpitaux, d’où il ne sortira que pour écrire de rares nouvelles et deux romans (Le cauchemar et Seul dans Berlin) avant de succomber au soir du mercredi 5 février 1947.

Mais avant de conclure, il me semble important d’insister sur les dernières pages du roman, que d’aucuns pourraient voir comme une ode optimiste à la paix et au renouveau. On peut en effet les lire ainsi. Cependant, il faut se garder d’omettre un détail d’importance : peu avant ces dernières lignes, nous retrouvons Alma qui a acheté une bouteille de schnaps avec l’argent de la vente de meubles : « la bouteille ne fait même pas quarante marks ! » Et le couple trinque à une « vie meilleure ! Prost ! » Gageons que les visions quasi-idylliques du Dr Doll sur le chemin vers l’hôpital où il se rend « pour y dormir une dernière nuit » (tiens ? il n’était donc pas guéri ?) ne sont pas le fait d’une conscience claire, heureusement retrouvée, mais bien plutôt les terribles effets de l’alcool. Il y a de trop nombreux passages dans le roman où voit comment l’alcool ou la morphine provoquent ces « états de grâce » qui sont autant d’occasion, pour le couple, une fois l’euphorie retombée, de déchanter amèrement. Ces dernières lignes ne sont peut-être pas aussi optimistes qu’il n’y paraît…

*

Un mot sur la traduction : rappelons que ce roman fut traduit pour la première fois en français par Edith Vincent et paru en 1947 aux Éditions du Portulan. La nouvelle traduction, signée par Laurence Courtois, mérite d’être célébrée pour son élégance, le recours à des formules moins convenues [7] et la fidélité au style de l’auteur, comme par exemple les passages en parler populaire fort bien rendus [8]. Ceux qui auraient déjà lu la première version ne seront pas déçu par cette nouvelle traduction.

Alain C. Février 2020

[1] Significative est cette phrase, vers la fin du roman (p. 301) : « (…) ; pour la première fois Doll pensa – maintenant, après la guerre – sérieusement à l’émigration » quand on sait que Ditzen / Fallada se refusa toujours, malgré les sollicitations, à quitter l’Allemagne, préférant se résoudre à l’émigration intérieure – à l’instar de Ernst Jünger ou de Ernst Wiechert, par exemple – lui qui se considéra comme « un étranger dans son propre pays » selon le titre de ses mémoires écrites en prison et parues en 2009 chez Aufbau Verlag à Berlin sous le titre In meinem fremden Land - Gefängnistagebuch 1944. Aucune traduction française n’est disponible, mais il existe une une traduction espagnole (En mi pais desconocido, Diario de la carcel, 1944, Seix Barral, Barcelona, 2012) et une traduction anglaise (Stranger in My Own Country: Prison Diary, 1944, Polity Press, Cambridge, 2015). Hans Fallada évoque ces Mémoires dans Le cauchemar (p. 269).

[2] La « petite ville » ou vit « Herr Dr Doll », dont le nom n’est pas cité dans le roman, est inspirée de Felberg, localité proche de Carwitz, dans le Mecklenburg.

[3] On y reconnaîtra sans peine Hans Fallada et sa deuxième femme Ursula (Ulla) Losch, qu’il épousera après sa séparation d’avec sa première femme Anna (Suse) Ditzen, née Ilssen.

Ursula Losch

Voir: Williams, Jenny, More lives than one, Chapter 8: 1944-1947, New Beginnings and Sentences of Death, Libris, London, 1998. Edition augmentée chez Penguin Books, London, 2012. Toutes les références aux faits ou aux personnages réels, dans cette recension, sont tirées de ce chapitre.

[4] Cet étrange médecin est, dans la réalité le médecin et poète Gottfried Benn.

[5] Dans la réalité, il s’agit de Johannes R. Becher, celui-là même qui remettra le dossier de la Gestapo des époux Hampel, dont Hans Fallada s’inspirera pour écrire Seul dans Berlin (Jeder Stirbt für Sich Allein), son second best-seller mondial – posthume celui-là.

[6] Au numéro 19 Eisenmenger Weg, dans le quartier de Pankow. Aujourd’hui devenu Rudolf-Dietzen Weg.

Rudolf-Ditzen-Weg, 19

[7] Par exemple, quand Edith Vincent traduit pudiquement : « Il sait que parmi ces femmes et ces jeunes filles, il y en a de fort jolies, et qu’elles prennent le soleil en costume léger, (…) », Laurence Courtois traduit de façon plus réaliste par « Il sait que, parmi ces filles et ces femmes, il y en a de très jolies, et elles bronzent là dans leur plus simple appareil, (…) ».

[8] A titre d’exemple, cette apostrophe du chauffeur de Granzow qui a raccompagné les époux Doll et les a vu s’embrasser : « fous savez, y se sont pas bécotés gomme des époux bien saches, il ze zont chetés l’un sur l’autre gomme de toutes cheunes pousses. (…) et z’il écrit zes livres avec la même fougue qu’il embrasse, alors che fais me remettre à lire moi aussi, Herr Granzow ! »

20:01 Publié dans Actualité, Recensions, Textes sur Hans Fallada | Lien permanent | Commentaires (0)